「もの」を通して自分を表現する。人とつながる。

ものづくりというコミュニケーション。

大学時代から『HIGH(er)magazine』の編集長として雑誌づくりを始め「フェミニズム」や「ボディイメージ」、自分たちにとっての「ファッション」や「都市」など、さまざまなテーマを特集してきたharu.さん。彼女の活動を遡ると、ドイツで過ごしていた高校時代から、すでにブロガーとして発信を始めていることがわかる。多感な時期にふたつの国を行き来していたことが、彼女に大きな影響を与えた。

「ブログを始めたのは高校2年生くらいのとき。中学時代からいろんな雑誌を読みあさっていて。その中にあった『ELLE girl』がブロガーを募集していると知って勢いで応募。そこで書かせてもらうようになったのがきっかけです。当時はタヴィ・ゲヴィンソンのようなファッションブロガーをお手本にする流れがあって、そういう“アイコン”への憧れもありましたね。当時は16歳くらいでお金もなかったので、ドイツでの日常やD.I.Y.でアクセサリーを作ったことなど、“自分のできる範囲で精一杯楽しむ”ことをテーマに発信していました」。

よく使うアクセサリーや香水たち。アクセサリーは友人のブランドや雑貨屋で購入することが多いそう。ちょっと変わったデザインのものが好きで、見つけるとつい買ってしまうのだという。「香水はボトルのデザインに一目惚れして、母に20歳の誕生日プレゼントとして買ってもらったものを気に入っていて、これは2本目です」。香りはユニセックスなものをよくつけているそう。

ドイツと日本。文化や言葉の壁にぶつかり、自分自身のアイデンティティが揺らぐような感覚もあったというharu.さん。自分のことを伝える手段としてZINEを作ろうと思ったことが、今につながっているという。

「高校時代に初めてZINEを作ったんです。“私から見えるあなた”というテーマでクラスメイト一人一人に私がデザインしたTシャツを着てもらい、それを写真に撮って一冊のZINEにまとめて。そこで初めて自分なりの人との関わり方を見つけました。殻に閉じこもりがちだった私でも、何か一緒に作りませんか?って声をかければ、相手を深く知ることができるかも、と」。

自分のアイデンティティである“日本”のことをもっと知りたい、と東京藝術大学に通うことを決めたharu.さん。受験の際に提出したポートフォリオには、すでに「マガジンを作りたい」と書いていたようで、1年生のときには『HIGH(er)magazine』を創刊。ブログ、ZINE、雑誌……さまざまな「もの」を通して人とつながっていくことが、彼女の表現となり、コミュニケーションとなっていく。

『HIGH(er)magazine』ISSUE No.2とISSUE No.5。

「大人に『助けて』って言うのが実はすごく苦手で。信頼関係のない人に何かを教えてもらうより、まず自分でやりたい、なめんなよっていう気持ちが常にある。いつも、とりあえず今できることを自分の手でやってみようっていうマインドです」。

卒業後に「HUG」を立ち上げてからは、取締役としてオフィスに通う日々。『HIGH(er)magazine』をきっかけに多くのブランドや企業からコラボレーションやディレクションの依頼がきたことで、今は巻き込む人もどんどん増えているという。

「『HIGH(er)magazine』はインディペンデント雑誌だから、とにかく作るだけで精一杯で、仲間に払えるお金もない。その状況を変えないと、このまま大人になるわけにはいかないってずっと思っていて。自分がやりたいことは一人じゃできないことだし、そのためには周りにいる人たちが生きていくためのお金を確保したいという思いもあって『HUG』を立ち上げました。クライアントワークだけじゃなく、みんなのやりたいことを吸い上げて何か作るってことも、これからやっていきたいです」。

今、気になっているのはメンタルヘルス。

自分や周りを癒す方法を考える。

今年の2月頃にひどく体調を崩したことと、コロナ禍のステイホーム期間が重なったのをきっかけに、 “自分自身の身体”や“心の状態”に意識が向くようになったというharu.さん。

「自分が毎日食べているものや過ごし方が、体調やメンタルに直結することを初めて意識しました。もともと仕事さえしていればいいっていうタイプだったのが、初めて自炊をして朝7時に散歩に行くっていう生活をしてみたら、すごくメンタルに良かったんです。人間関係では、オンラインのやりとりが増えたことでディスコミュニケーションが生じることがありました。相手の表情が読み取れないから深読みして、関係がこじれてしまったり。今は以前より、もっと相手のことを考えるようになったと思います」。

本棚には少女漫画、フェミニズム、アート、社会問題などの本が並び、haru.さんが見つめるさまざまなトピックスが垣間見える。

本がずらりと並ぶ壁面の棚。机の上を見てみると、『急に具合が悪くなる』『はじめての精神科』『「助けて」が言えない』など、最近買ったばかりだという本が積み重なっている。

「今はメンタルヘルスについて勉強したいと思っています。私を含め、周りには繊細な人が多くて、接し方がわからなくなって一緒に沼に落ちていくこともある(笑)。個人としても組織としても心の健康が崩れたら何もできないから、ケアするってどういうことなのか最近ずっと考えています」。

メンタルヘルスや健康のことは、コロナ禍を通して、どんな人にも身近な問題になったはず。彼女はいつも今の社会を反映したテーマを等身大の目線で扱ってきた。『HIGH(er)magazine』を読んでいて感じるのは、パーソナルな問題のように思えることも、実はソーシャルな問題であるということだ。

「雑誌ってそのときの社会とか状況をすごく反映しているじゃないですか。だから好きだし、私の作るものにも自分を取り巻くすべてが反映されると思っていて。意識はしていないけれど、そこに対して敏感でいることが、私にとっては大事。敏感すぎて生きるのがしんどいときもあるけれど、結局はそれが作ることにつながっている気がします」。

「小さくて可愛いものが大好き」というharu.さん。部屋の中でお気に入りのスペースを聞くと、ぬいぐるみや人形を集めたコーナーを見せてくれた。これも自分自身の「癒し」につながっているとのこと。

上段はカメラなどの道具、中段はぬいぐるみや人形、下段はアクセサリーなどを収納。佐々木マキさんの絵本『はぐ』は、会社名にちなんで友人がプレゼントしてくれたそう。

「ガチャガチャとか見つけると必ずやっちゃうんですよ。私がこういうものを好きだって知っているから、友達もご当地ものとかをよく買ってきてくれて、自然と集まっていきました。ペンギンとか素朴な顔のぬいぐるみが大好きで、出かけるときや帰ってきたときに眺めて癒されています」。

デニム、Tシャツ、友達が作った服。

何かを演じないで、自分らしい服を着たい。

インテリアでも洋服でも、haru.さんの部屋にあるものには彼女のコミュニティがそのまま表れていることに気づく。友達が作ってくれたもの、知り合いのブランド、思い出のアイテムなど、ひとつひとつにエピソードがあるからこそ「捨てられない」ものばかりなのだそう。

(左)冷蔵庫には仲間の写真やメッセージを。(右)ベッド脇にはルームスプレー、シアバター、香りものなど、タンスの上にはリラックス系のアイテムが並ぶ。マグカップはクリエイティブクルー「YouthQuake」のもの。

「クローゼットや部屋のものは、改めて見てみると自分の周りの人が関わっているものばかり。フリーマーケットするぞ!って思っても、これはあの人が作ってくれた服で、これはあのときの、ってなっているうちに、愛着がわきすぎて何も捨てられないし売れない(笑)。気づいたら、Tシャツを収納しているカゴなんかもうぎゅうぎゅうで」。

一番多いのはデニムとTシャツで、最近のお気に入りはヴィンテージのデニムを再構築して作られたデニム。『地球環境と人権』というテーマのポップアップショップで買ったものだそう。

洋服を買うときも、自分自身が共感できるメッセージや主張があるものを選ぶことが彼女のスタイル。環境問題などに取り組んでいるブランドのものはもちろん、選挙の投票を呼びかけるデザインのTシャツなど、さまざまな文脈がファッションに隠れている。この日着ていたシャツも、彼女にとって特別な意味がある。

ヨーゼフ・ボイスの「すべての人間は芸術家である」がドイツ語でプリントされているシャツ。

「今日着ているシャツは背中にドイツ語が書いてあるんですが、これはうちの会社のモットーでもあるヨーゼフ・ボイスの“すべての人間は芸術家である”という言葉。発言や行為って人間関係や社会を直接作るものだから、そういう意味で人はみんなアーティストになりうるってことを言っていて。うちにもいろんなアーティストが所属しているので、会社名の下に『social sculpture studio』と入れているんです。このシャツは見た瞬間に『買わなきゃ』と運命を感じた一枚。デザイナーとはもともと知り合いで、そういう流れで買うことも多いです」。

haru.さんのワードローブは、ほとんどがデニムとTシャツ。スタメンのデニムやコーデュロイパンツにトップスを合わせるのが定番で、スカートはほとんど穿かないそう。

「子どもの頃から女の子っぽいものが苦手で、そういうものを着ると『この服に似合う自分を演じなきゃ』って気持ちになっちゃうんです。自分じゃないみたいでなんだかそわそわしちゃう。地べたに座ったり木に登ったりするから、汚れても様になるものがいいんです(笑)。アウトドアブランドを選ぶことも多くて、使いやすさ、機能性が担保されているものが好きですね」。

この日被っていたニットキャップは、友人のBENIさん(@yukibeniya)の手作り。カラーリングも被り心地もよく、お気に入りでよく被っているそう。

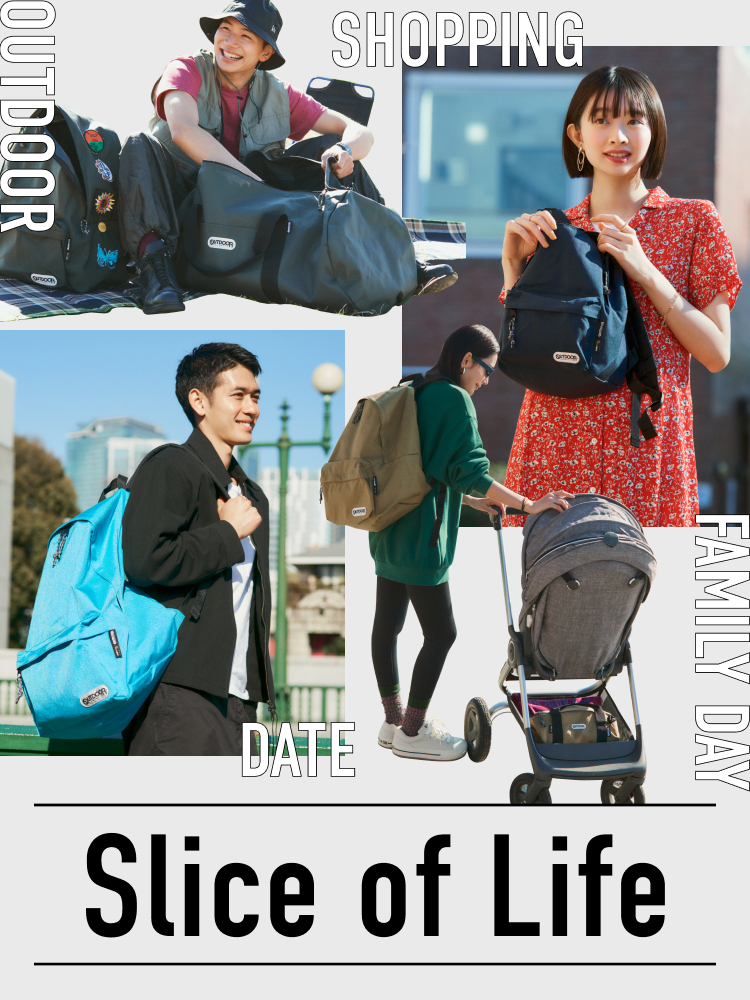

<アウトドアプロダクツ>の定番デイパックは、グリーンを即決。荷物が多く、毎日バックパックを使っている彼女にとって、バックパック以外のバッグは「どう使っていいかわからない」そう。最近観たという映画のイメージに重なるというブランドの魅力を語ってくれた。

「私が普段着るすべての服に合うと思います。バックパックは肩に優しいし、コーデュラナイロン生地が丈夫だから安心して使える。このグリーンの色味もすごく好き。いつもカラフルなものを買っちゃいますね。最近『mid90s』っていうスケートボードの映画を観たんですよ。それがすごく良くて、心に爽やかな風が吹いたというか、ずっとああいうマインドを持っていたいなって思った。可愛いワンピースに小さいバッグを持ちたいって思う瞬間もあるけれど、結局は90年代のストリートのような感覚で、少しグレていたい。<アウトドアプロダクツ>のバッグは、そういう自分と重なるアイテムだと思います」。

どんなときも、これがあれば大丈夫。そう思えるものづくり。

彼女に今後の展望やビジョンを聞くと、「HUG」の新しい取り組みとして最近発売したプロダクトについて話してくれた。これも人とのつながりで出会ったという、アフリカのブルキナファソで作られているシアバターだ。

「HUG」のプロダクトとして発売した「EASY CARE BUTTER」は、デザインもharu.さんが手がけたもの。3種類のサイズから選べて「HUG」のオンラインショップで購入可能。

「もともと、知り合いが青年海外協力隊としてアフリカのブルキナファソに行っていて、シアバター作りを手伝っていたんです。それを初めて使ったときにめちゃくちゃ衝撃を受けて。髪や顔、身体、赤ちゃんにも使えるし、日差しが強くて乾燥するアフリカで使われているものだからすごく潤うんです。シアの木の実から採れる天然の植物油脂で作るんですが、目元や爪、乾燥が気になる部分にどこでも使えて本当に万能。これがあれば大丈夫、っていうお守りみたいなアイテムなんです」。

ものとしての魅力はもちろん、売上を現地でシアバターを作る女性たちに還元できるというシステムが、これまで彼女が取り組んできた社会的なテーマにも呼応している。

「アフリカではシアバターは女の人しか作れない神聖なものとされていて、このプロダクトもアフリカの女性たちによって作られています。売り上げはもちろん女性たちに還元されるし、彼女たちの収入が上がれば子どもたちの幸福度も上がる。これをもっとしっかり広めたいと思って、やっとHUGでの発売が決まりました。シアバターには巾着も一緒についてきて、これはアフリカの布を使ってブルキナファソの仕立て屋さんが作ったもの。すごく可愛いんです」。

「自分が本当にいいと思ったものを広めて誰かに還元できる、こうした活動は続けていきたいと思っています。でも、商品を作るっていうのはやっぱり環境にも良くないので、たくさんやるイメージはなくて。最近は『HIGH(er)magazine』の自由さや楽しさが恋しくなって、また雑誌を作りたいっていう気持ちになってきました。会社にとってもメディアがあるのはすごく大切なこと。今の自分たちがいいと思うものをみんなで作っていきたいです」。

haru.さんの部屋からは、彼女がこれまで出会ってきた人やものがそのまま伝わってくる。今後も増えていくそのピースが種になり、やがて雑誌やプロダクトとなって私たちのもとに届くのが、これからも楽しみでならない。